不知道什么时候开始,“包”治百病,已经衍生成了人们表达对这一时尚单品喜爱程度的热词了。

其实人们对包包的喜爱自古有之。在古代,包不单单是女子的专属,还是男人们的心头爱,设计的花样、款式甚至不逊色于现代!

▲明代嵌宝石金链香盒

“包”最早叫做“囊”。先秦时期,人们开始意识到把东西放在身上不方便,于是用针缝制了“囊”,把钥匙、手巾、印章、凭证等放在里面,外出的时候挂在腰间,这就是“佩囊”。

“佩囊”是古代使用最早、流行时间最久的包包。从先秦用到明清,不管名称和款式如何变化,人们少不了带“佩囊”出门。

▲南北朝时期壁画中人物手里拎着佩囊

汉:包包用来彰显身份地位

到了汉朝,佩囊的普及率大大提升,被称为“縢囊”。一些富有的商人在生活品质上也开始向贵族贴近。

为了让贵族与所谓的“冒牌货”区分,皇室特意为贵族制作了一款方形包“绶囊”,主要用于盛放印章信件。因汉朝时期的对外战争较为频繁,战场上的立功之臣最常得此赏赐。

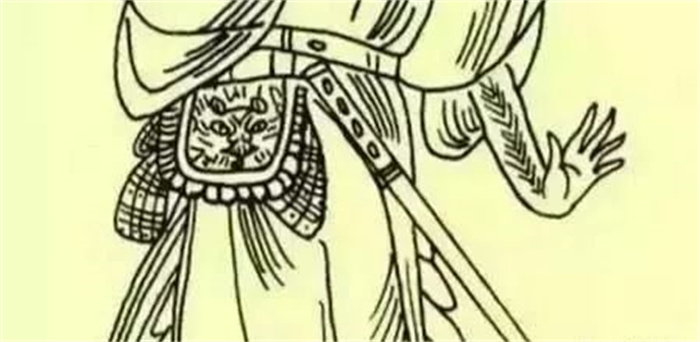

拥有绶囊者即拥有高贵的身份,这也是包首次被用以凸显人的身份属性,在图案、色彩上都有讲究。兽头是绶囊最常用的图案,常称“兽头鞶(pán)囊”。兽头中以虎头使用居多,也有“虎头鞶囊”之名。

唐宋:讲究人背讲究包

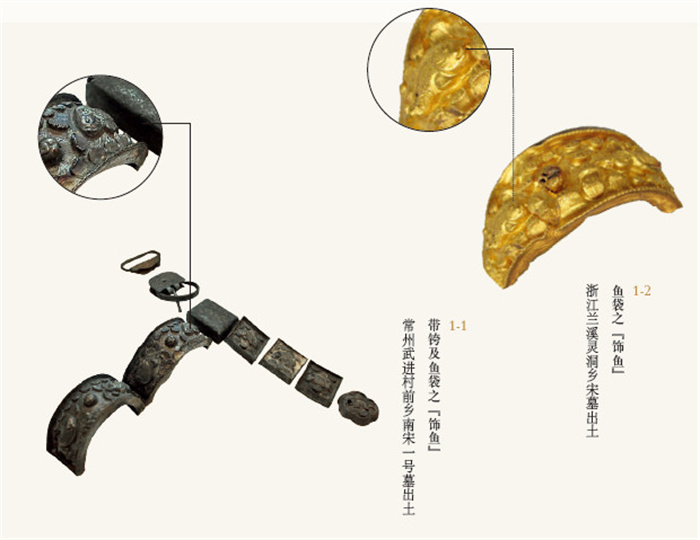

唐代是对包讲究最多的朝代了。唐朝重视“身份证制度”的推广,最能显示身份的包是“鱼袋”。《新唐书》中言:“随身鱼符者,以明贵贱。”唐代的随身鱼符必须配以相应级别的“鱼袋”。

高官的“鱼符”用黄金制成,足以显示身份的尊贵。等级低的官员,所用的“鱼符”用银子、铜制作。鱼袋制度兴盛于中唐至宋,此后逐渐没落。

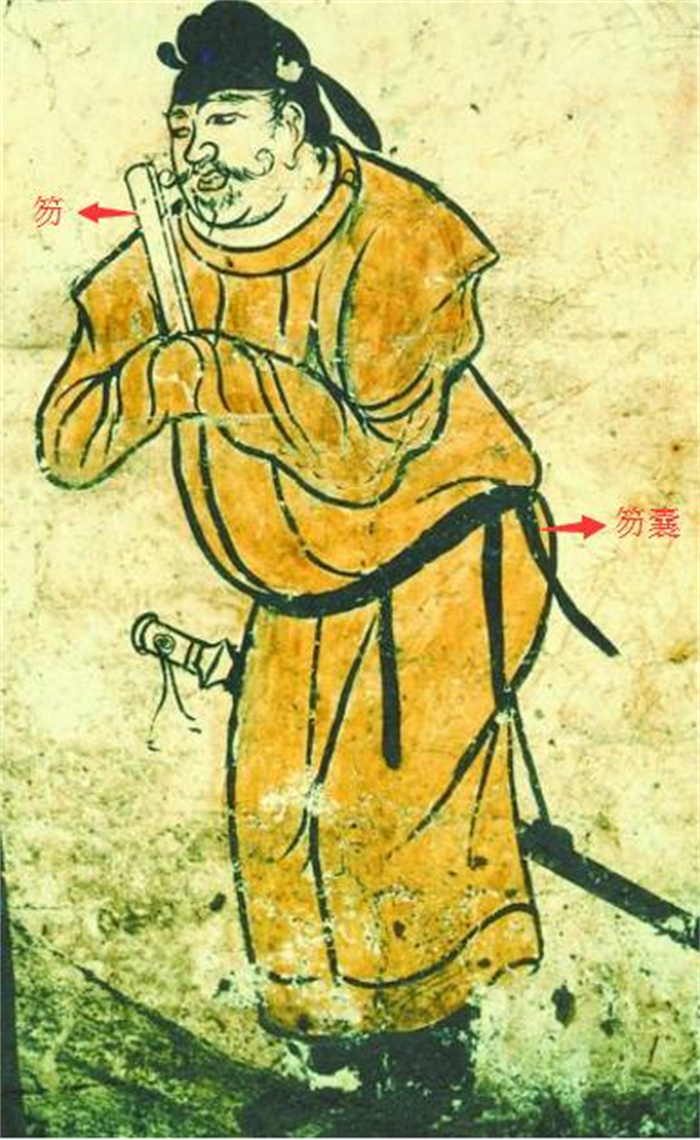

同样能体现个人身份的包还有“笏(hù)囊”。“笏”即笏板,是大臣在上朝时用来记录“最高指示”和要上奏的话的,盛放笏板的包是“笏囊”。绶囊配以青色,笏囊多用紫色,体现高级感,“紫荷”是唐朝官场上的高级笏囊。

还有一种讲究的包——荷包,相信大家都在古装剧里见过吧。荷包又名香包、香囊、香袋,是古代系在腰间的一种佩饰,主要盛放需随身携带的零星细物。

荷包的前身“荷囊”最早出现在春秋战国时期,《诗经》中就出现了相关描述。宋代以后,“荷包”这一名称正式出现。

▲唐代葡萄花鸟纹银香囊

荷包的造型有圆形、椭圆形、方形、桃形、如意形、石榴形等;荷包的图案有繁有简,有花卉、鸟、兽、草虫等。2008年,荷包入选了第一批国家非物质文化遗产扩展目录。

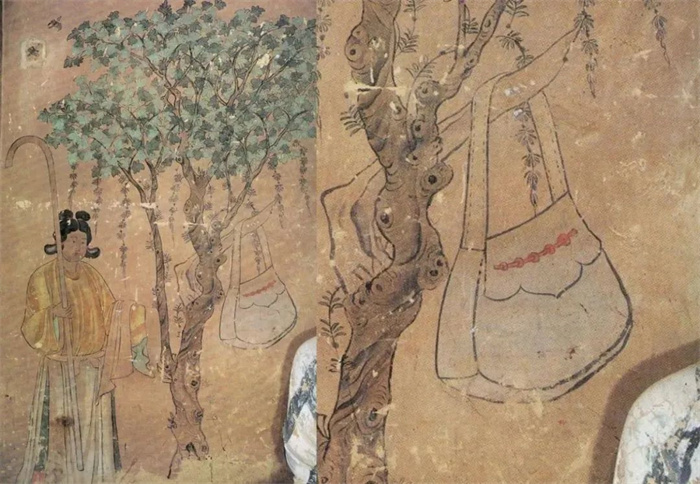

国内馆藏的唐代挎包女俑

晚唐 敦煌第17窟北壁西侧壁画《近事女》图

元明清:包也可以很接地气

元朝以后,包在款式设计上有了突破,刮起了一股“褡裢”流行风。这里提及的褡裢,是一种双层布袋子,从中间对折使用,民间干脆呼之为“钱袋子”。又因为“袋”与“代”谐音,大家常常用来送人,讨“代代有钱”的口彩。

褡裢最大的不同是它起源于民间,意味着不再对包的使用者有身份的要求,也表明人们进入“接地气时代”。

明清时期,随着各种新物件的出现,五花八门的包包横空出世:有放烟丝的“烟袋”、放扇子的“扇囊”、放挂表的“表帕”、装饰价值更高的“荷包”等。

现如今,大家接触的事物就更丰富了,市面上具备许多功能且造型各异的包:雨伞包、耳机包、宠物包、手机包、墨镜包......看来,不管在哪个时代,大家都没少在“包”这件事下功夫。

运营 × 深圳市钟表与智能穿戴研究院

素材整合自网络

如有侵权请联系删除

商务合作

协会秘书处

☎ 0755-82949326

✉ members @ewatch.cn

如果您有任何问题或需求,请联系我们

▲