在之前的品趣栏目中,我们讲述了干支历及干支纪年的由来,但干支历不仅限于纪年,还用于纪月、纪日、纪时。也就是说,干支历是由干支纪年、干支纪月、干支纪日、干支纪时4部分组成。

在古典中国,天文学称北斗星斗柄所指为“建”。

《汉书》卷21《律历志》载:“辰者,日月之会而建所指也。”在不同的季节和不同的时间,北斗七星会指向不同的方位,也因此成为古人判断季节的依据,即所谓“斗柄指东,天下皆春;斗柄指南,天下皆夏;斗柄指西,天下皆秋;斗柄指北,天下皆冬”的星象规律。北斗星斗柄绕东、南、西、北旋转一圈谓之一岁(摄提)。

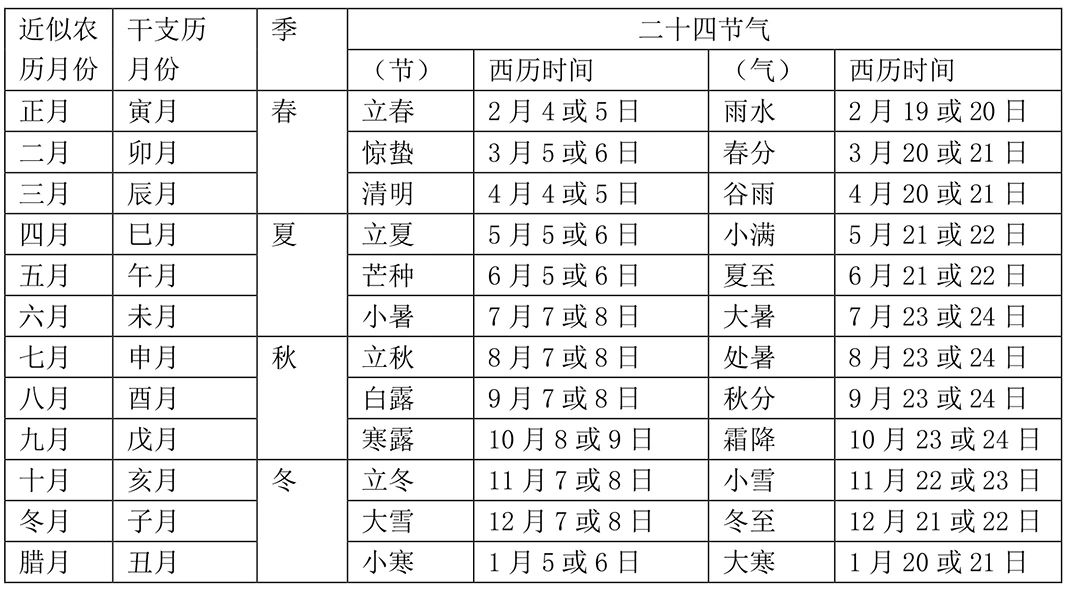

干支历法将一岁划分为十二辰(或“十二月令”),每月令含两个节气,斗柄旋转而依次指向“十二辰”,称为“十二月建”。

又以节气为月份分界。一年之中有24个节气,月初的节气称为“节”,月中的节气称为“中气”或“气”。在干支历中,以“节”作为划分起始,即以立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、白露、寒露、立冬、大雪、小寒12个“节”作为月份的划分。

寅月则为正月,为一“年”之始。因为地支恰好为12支,与十二月建(十二个月)相符,因此地支在每年的月份规律不变,天干则随着地支的循环排布。在这个循环中,自每年的立春时刻开始,即为寅月。

按一年为365.25日算,月均30.4375日,而1个朔望月只有29.530589日,这插值几乎是1天了。十二月建合起来就近11天。那么这些不足的天数要怎么办?于是就需要设置闰月——这就是我们常见的闰月的来历。“闰”的字面意思是“余”。俗谚也有云:“三年置一闰,五年置两闰,十九年置七闰。”

干支纪日一如我们此前聊到的干支纪年,都以干支相配的60个单位为一轮,每一个单位为一日,60日后往返循环。如某日为甲子日,则甲子以后的日子依次顺推为乙丑、丙寅、丁卯等; 甲子以前的日子依次逆推为癸亥、壬戌、辛酉等。

干支纪日又将一天划分为十二时辰,每一天的划分标准为晚上零时,即子正,《淮南子》称“晨明”,《集解》曰“夜半”。此外,晚上23至24点又称为晚子时,24点至1点称为早子时。

干支纪日是现今历史上最长的纪日法,与历法数序纪时既互相配合又各自成系统。据记载,在已发掘出的殷代甲骨上有发现完整的干支表,可能在盘庚迁殷(约前1300)之前,中国已经采用干支纪日了。只不过这种纪日法是否有过间断和错乱,现今还不能肯定。

但是,据对中国古代历史典籍《春秋》中记载的日食的研究,我国的干支纪日,从鲁隐公三年二月己巳日(公元前720年2月10日)开始到今天,已经经历了2741年,此间从未间断错乱。就此一点,也足以吾辈自豪。

运营 × 时刻传播

来源 × 部分素材来源网络

如有侵权请联系删除

商务合作

协会秘书处

☎ 0755-82949326

✉ members @ewatch.cn

如果您有任何问题或需求,请联系我们