国之盛典,与有荣焉。忙碌时过又一年,转眼我们又迎来了国庆。

现在我们所说的国庆节是特指中华人民共和国正式成立的纪念日10月1日,而在古代,曾是将皇帝即位、皇帝诞辰称为“国庆"

”国庆“一词,本就是指举国欢庆的事情。

据说此词最早出处是见于西晋,在西晋文学家陆机的《五等诸侯论》一文中就曾有“国庆独飨其利,主忧莫与其害”的记载。大意应是指国家有值得庆贺的事情。

在早期举国同庆的事情多为特定节日或重大事情而庆,如“三朝国庆毕,休沐还旧邦”,“翌日堰乃成,……徒令邑里交贺,合乐以迓之,流闻京师,中外以为国庆”......皆是因重大传统节日或国家大事而举行庆典。因而在那时,国庆一词也或多或少与时节有关系,年初岁末更替,四立农产庆典等等,并未规定为特指某个日子,也无包含诞生之意。

后来在唐朝时期诞生了一个“千秋节”,由此“国庆”一词才与皇帝的诞辰有了关系。

东汉时期,佛教通过西域传入中原,佛教节日借助佛经的宣讲在中国落地生根,进入寻常百姓的生活,其中佛诞节便对百姓生日庆祝的观念产生了影响。在那时民间对于诞生之日多在感激母亲冒着生命危险忍痛生子的恩情,并有下而上影响到朝廷皇室中,南梁元帝“年少之时,每八月六日载诞之辰,常设斋讲”,元帝生母薨殁之后,则不再举办生日斋讲。这些传统一直持续至唐太宗时期,对于过生辰的定义还是更多在纪念母亲生子受难之日,而不在于欢庆。

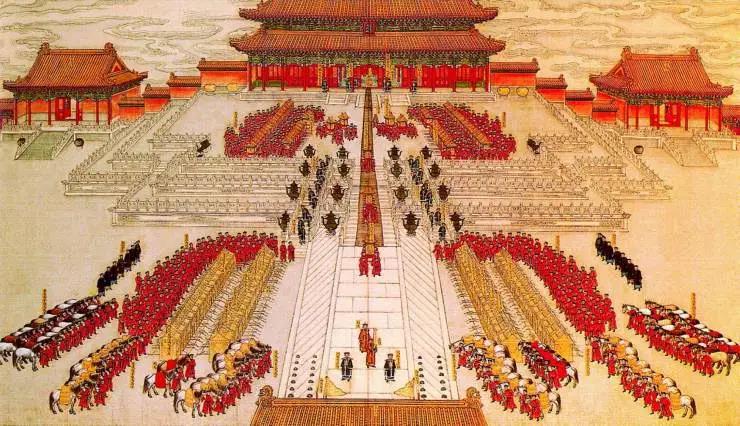

真正意义上开始举国欢庆的是源自于唐朝皇帝唐玄宗。唐玄宗励精图治创造了开元盛世,在他45岁生辰宴会那日,朝中官员上表请求玄宗恩准“以每岁八月五日为千秋节”,并定为国家法定节日,举国为皇帝庆生,被唐玄宗认可并批准。后来在天宝七载(公元748年)时,玄宗将千秋节改为天长节,取地久天长之意。之后历朝历代也将为皇帝庆生的习俗延续了下去,如宋太祖的“长春节”、宋仁宗的“乾元节”、元明皇帝的“天寿节”直至变成清朝的“万寿节”。

不管是古时亦或现在,繁华生机才有盛世庆典,都是体现了我们国泰民安的繁荣景象。在国之庆典这一天,彰显国家力量、发挥国家号召力、增强国民信心、体现民族凝聚力,如今也已成为家人欢聚一堂共度这七天假期的团圆时刻。

最后,预祝国庆节快乐!

运营 × 时刻传播

素材、图片来源 × 网络

如有侵权请联系删除