在《吐槽大会》上看到过一个段子,说自从电灯被发明出来之后,过夜生活的人越来越多,但与此同时,加班的人也越来越多,只要亮着灯,怎么样都能工作,再加现在互联网发达,上司随时随地都能找到你,所以很多人的加班完全可以不分时间地点。正因如此,有不少人开始怀念以前没有网络没有电灯的生活。

在没有电的古代,人们的作息时间是怎样的?

在我们的印象中,古人的生活节奏比现在慢得多。因为没有电,古人的照明基本上是用油灯,而油灯又很贵,并不是平常百姓都能用得起的,因此,古人的作息基本上是按照日出日落来制定的,便是所谓的“日出而作、日落而息”。这里的“息”并不是指太阳一下山就去睡觉了,而是打卡下班。

不同的社会阶层和社会分工,作息也是有差别的。

王公贵族作为“民之父母”,时常是鸡鸣而起。我们之前也谈到,古人用十二地支来记录一天的时间。夜里一点到三点是丑时,也叫“鸡鸣”,公鸡一般在这个时候打鸣。

一般来说,历朝历代的政府官员,卯时(早上五点到七点)就要到岗打卡,参加朝会。因此,官员们至少要三四点起床赶路,皇帝也不例外,早早起床收拾妥当,参加朝会。皇帝的朝会时间大约在清晨五点至六点,少有七点以后的朝会。京城官员每天参会,每隔三天或每隔五天有一仪式性朝会。

早朝结束后,官员们就到各自所属的机关坐班,处理日常事务。皇帝也要开始处理各地上报的奏折。通常,上午为照例办公时间。下午、晚上时间较随意。

官员阶层受荫于官方的作息时间规定。根据官衔级别、社会身份、治乱之世和季节等因素,作息时间不同。汉代的一段时间,官府里必须至少有一名官员在夜晚职守;南北朝时期,官府实行官署轮值(后代沿用);唐代,官员习惯早上或下午去官府。如果京城官员需要参加早朝,那么下午去官府,后回家。大多数唐代官员晚上和家人住在一起,不再像汉代要许多天才能回家一次。官员有了现代意义上的通勤。

《康熙王朝》剧照

平民百姓们大多从事农业生产,农人每天的时间表,是从日出到日落都在田里工作。仅有在中午他的家人给他送饭时才停歇,这是自古以来的习惯。

农民的作息时间严格按照节气进行,有农忙和农闲之分,根据地理位置和气候条件略有不同,但在中国历史上并未显出大的差异,但商人的作息时间时时再变,变的原因和政府对商业的态度、政策以及民间对商业的接纳程度、参与程度息息相关。

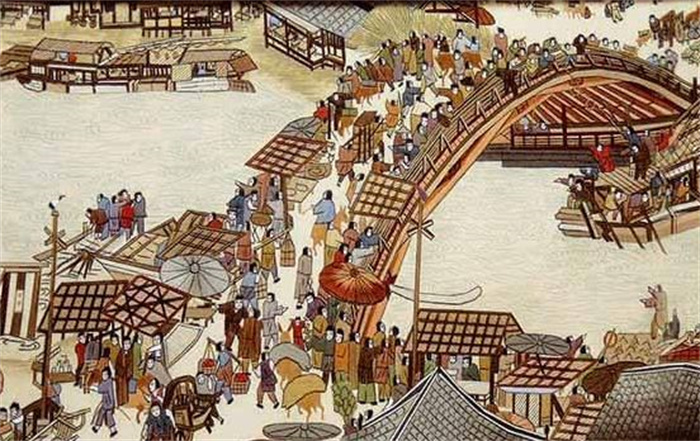

从汉代到唐代中叶,政府在城市中指定市场的地区,商人集中在那里营业。同一种行业的人住在同一行里,而政府对他们施以广泛的控制和监督。依照古来的习惯,要到中午才开市。在唐代,中午击鼓二百下开市,到日落前的七刻钟击钲三百下而散。

到了宋代,十二点开市的限制才被取消,并且出现了夜市。在大城市里,从白天到深夜都有商业活动。商人不再受地区或时间的限制了。和政府减少对市场控制同时并进的,是郊区市场的发展,这种市场称为“草市”,从一开始就很少受到控制。在宋代及宋代以后,仍然像从前一样,在市镇和乡村里有定期的市集。这种市集大致上只在当天的一段时间内开市,因为没有延长时间的必要。

工匠的每天的起居作息有点类似农人,但根据季节导致的昼夜长短和天气原因,会略有变化,否则也是工作一整个白天。

在唐代,政府规定三月和七月的时期为“长功”;十、十一、十二、一月时期为“短功”;其他月份时期为“中功”。大致是政府规定在不同的月份里有不同的工作分量。

在较近的时代,大约从宋代开始,城市里的工匠通常变成在晚上也和白天一样地工作。这个发展显然和商人时间表的改变类似,但是施行的范围没有那么广。只有室内的手艺才需要晚间的工作,而且大约只有半年(譬如,自九月起,至三月止),用来补偿一年之中这段时间较短的白天。这似乎反映了工业发展要比商业发展落后。

还有一个群体是学生。学生阶层每日的作息时间较为不一。中央官学的学生每日按中央官员的作息行事,私塾作息时间各不同,但为了学习知识抓紧时间,大体上免不了早起。早起早读,天黑之后还要回家还要夜读。不过,古人认为“夜读书不可过子时”,学习最晚到十一点就要睡觉了,否则会损伤身体。

运营 × 深圳市钟表与智能穿戴研究院

部分素材来源网络

版权归原著作团队所有

如有侵权请联系删除

商务合作

协会秘书处

☎ 0755-82949326

✉ members @ewatch.cn

如果您有任何问题或需求,请联系我们