清明,是二十四节气中的第5个节气。

“清明”的本意,是“气清景明”,指空气清新、景象明朗。清明时节,万物清洁、齐整、明朗。这个时节,中国大部分地区的日平均气温已升到12℃以上,不论是春耕生产还是植树造林,都正当其时。民间有谚言,“清明前后,种瓜点豆”。

“清明时节,麦长三节”,黄淮地区以南的小麦即将孕穗,油菜花盛花。不仅如此,很多果树也进入花期,茶树新芽抽长正旺。所谓“梨花风起正清明”,“明前茶,两片芽”便是这个时节的真实写照。

清明节大约始于周代,距今已有二千五百多年的历史。时至今日,清明,不仅是一个节气、一个节日,更是一个祭奠和思念亲人的日子。“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”这是关于清明节最脍炙人口的诗歌。

这种敦促春耕的节气,是怎样变成纪念祖先的节日的呢?应该说这与此前两天或一天(冬至后第105日)的寒食节有关。寒食节是中国古代较早的节日,传说是在春秋时代为纪念晋国的忠义之臣介子推而设立的。寒食节由两项内容组成,一个是官方的改火仪式,一个是民间的禁火寒食。

我们的先民们钻木取火,火种来之不易,取火的树种往往因季节变化而不断变换,因此,改火与换取新火是古人生活中的一件大事。

春三月正值改火的时节,人们在新火未到之时,要禁止生火。汉代称寒食节为禁烟节,因为这天百姓人家不得举火,到了晚上才由宫中点燃烛火,并将火种传至贵戚重臣家中。对此,唐代诗人韩翃的《寒食》诗有生动描写:“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”

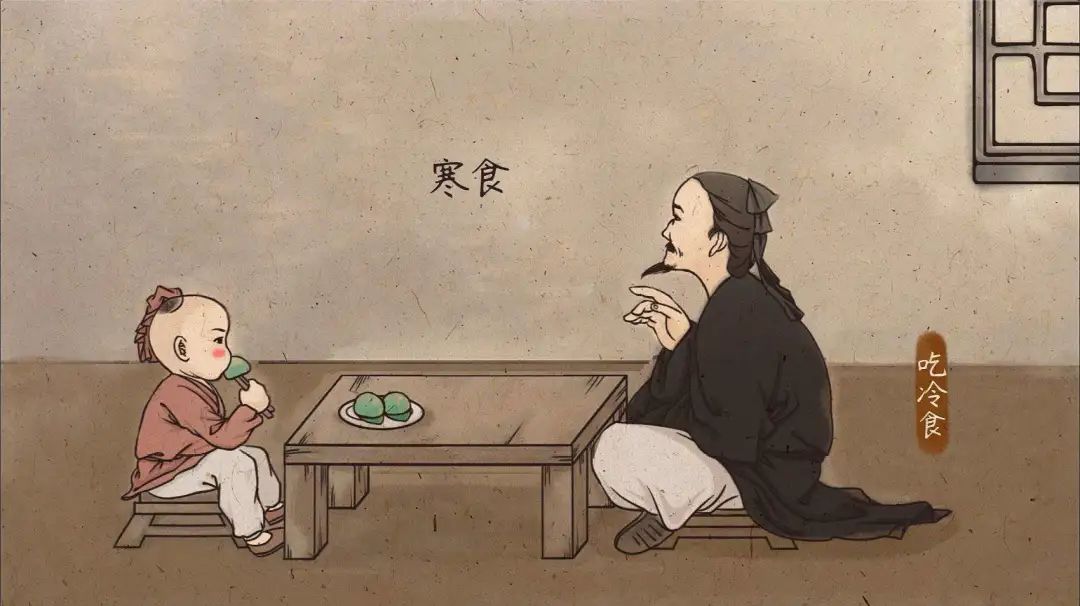

由于寒食节期间禁止生火做饭,就需准备一些事先做好的熟食(即冷食),以备禁火期间食用,相沿成习,遂成寒食风俗。寒食节期间的食品,在北方,主要有以面粉做成蒸饼,上附红枣并捏成燕子形状的“子推燕”;有用梗米及麦芽糖调制成的醴酪。

在南方,主要有油炸至金黄色近似今日点心的环饼;有用糯米与雀麦草汁舂合而成,以枣泥或豆沙为馅料的蒸食——青白团子。此外,鸭蛋、枣糕、杏仁粥、冻猪肉、冻鱼肉,也是寒食节常用的食品。

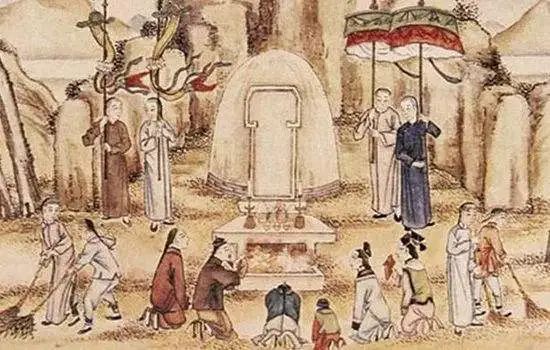

寒食节期间的习俗,除了禁火冷食,还有后来成为清明节主要内容的祭扫坟墓。中国古人对祭祀祖先十分重视。上古时候,家中有人去世时,只挖墓坑安葬,不筑坟丘标志,祭祀主要在宗庙进行。后来在挖墓坑时还筑起坟丘,将祭祖安排在墓地,便有了物质上的依托。战国时期,墓祭之风逐渐浓厚起来。

秦汉时代,祭扫坟墓的风气更盛。据《汉书》记载,大臣严延年即使离京千里,也要定期还乡祭扫墓地。在唐代,不论士人还是平民,都将寒食节扫墓视为返本追宗的仪节,由于清明距寒食节很近,人们还常常将扫墓延至清明。诗人们的作品,也往往是寒食、清明并提,如韦应物有诗句说:“清明寒食好,春园百卉开。”朝廷鉴于民间寒食、清明并举已相沿成习,就以官方文书的形式正式规定,清明到来时,可以与寒食节一起放假。这项规定距今已经1200多年,说明从那时起清明开始具有某种国家法定节日的色彩。

宋元时期,清明节逐渐由附属于寒食节的地位,上升到取代寒食节的地位。这不仅表现在上坟扫墓等仪式多在清明举行,就连寒食节原有的风俗活动如冷食、蹴鞠、荡秋千等,也都被清明节收归所有了。

清明节后来还吸收了另外一个较早出现的节日—上巳节的内容。上巳节古时在农历三月初三日举行,主要风俗是踏青、祓禊(临河洗浴,以祈福消灾),反映了人们经过一个沉闷的冬天后急需精神调整的心理需要。晋代陆机有诗写到:“迟迟暮春日,天气柔且嘉。元吉隆初巳,濯秽游黄河。”即是当时人们在上巳节祓禊、踏青的生动写照。

大约从唐代开始,人们在清明扫墓的同时,也伴之以踏青游乐的活动。由于清明上坟都要到郊外去,在哀悼祖先之余,顺便在明媚的春光里骋足青青原野,也算是节哀自重转换心情的一种调剂方式吧。因此,清明节也被人们称作踏青节。秉性贪玩的孩童,常常不满足于踏青游乐仅仅在清明举行一次,诚如唐代大诗人王维诗句“少年分日作遨游,不用清明兼上巳”。

融汇了两个古老节日精华的清明节,终于在宋元时期形成一个以祭祖扫墓为中心,将寒食风俗与上巳踏青等活动相融合的传统节日。明清大体承接前代旧制,清明节仍然坚持并发展着其在春季生活中一个必不可少的大节的地位。民国时期,清明节这天,除了原有的扫墓、踏青等习俗,植树也被确定为常规项目,这实际上不过是对民间长期延续的植树风俗的一个官方认定。

在中国传统文化里,清明节是一个纪念祖先及离世亲人的节日。主要的纪念仪式是扫墓,并伴以踏青、植树等活动,节日体现饮水思源、凝聚族群、迎春健身及关爱自然的意义。今天的清明节,依然在人们的日常生活中占有着重要的位置。纪念先人,慎终追远;缅怀先烈,展望未来,依旧是我们过节的主题。

运营 × 深圳市钟表与智能穿戴研究院

素材整合自网络

如有侵权请联系删除

商务合作

协会秘书处

☎ 0755-82949326

✉ members @ewatch.cn

如果您有任何问题或需求,请联系我们