众所周知,广东没有春秋,只有夏天和“满30减15”的冬天。

都说北方的冷是物理攻击,南方的冷是魔法攻击。抗寒不能全凭“一身正气”,除了秋裤和棉被,少不了暖手宝、小太阳、电热毯、空调等冬日神器的加持,感恩科技让我们顺利过冬。

但是,在古代,没有高科技加持,古人是怎么过冬的呢?

那么冷的天,硬扛当然做不到!所以,古人也有自己的抗寒神器!

1.火炕、火墙

这个热炕头,温暖了2000年!火炕(也称“地火龙”)、火墙常见于北方。灶台与火炕相连,火炕与火墙相通,通过燃烧木柴,供给热量,让热气在墙内流动、散发,从而达到取暖的目的。

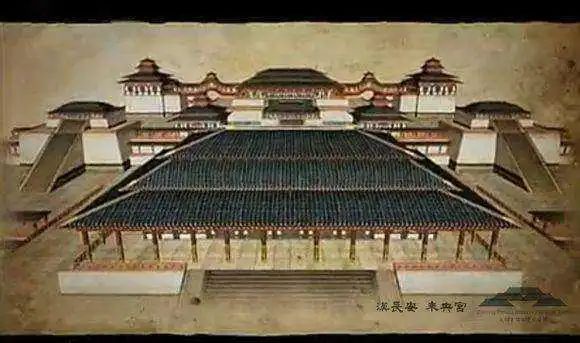

最早的火墙可以追溯至秦汉时期,在咸阳宫遗址、长安遗址中就发现了火墙等结构,距今已有2000年的历史。这种火墙一直沿用到紫禁城。紫禁城内的宫殿大多设有火炕,炕下有火道,可以直接通向各殿室,形成使整个宫殿温暖如春的“暖炕”与暖阁。

2.椒房

椒房里的“椒”指花椒,在古代被视为一种保温材料。用花椒和泥之后,覆抹在墙壁的表面,达到保温的作用,并且带有芳香的气息。其原理跟现在的建筑内外墙保温原理相似。平常百姓家,没有能力建椒房,便用土坯建房,掺杂一些谷壳、麦秸等,与此原理相近;不仅成本低廉,也能保温防寒。

据汉代《西京杂记》记载,温室殿墙壁“以椒为泥涂室”做保温材料,然后墙上挂锦绣壁毯,设火齐屏风,用大雁羽毛做幔帐,地上铺西域毛毯,这样“内外兼修”,以提高室内温度。后来,未央宫的椒房殿专门由皇后居住,“椒房”几乎成了皇后的代称。

3.火盆

单靠火炕等取暖不够直接,屋内热度不易升高,于是人们就发明了火盆。火盆可随时点燃和熄灭,自由控制“供暖”时间和热度,快速高效。

聪明的古人还会玩二合一:在火盆里烧松枝,可为居室添香;在火盆上浇点水,秒变“加湿器”。史料记载,火盆起源于黑龙江,据说是在三国时期开始使用的,已近2000年。

4.手炉

手炉,形制如小瓜,可随手提动,比火盆、火炕等方便。内胆多为铜制,放燃炭以产生热气;而外壳包裹内胆,既能保存内胆的热量,又能通过内外两层之间的空气传导,将热量由内胆口沿上的镂空炉盖散发出来。

手炉历史悠久,其起源说法不一。一说源于春秋时的楚国。楚地潮湿,楚人将香草放入带孔的熏炉中焚烧散气,继而发明手炉;另一说是源于隋代。隋炀帝南巡到江苏,天气寒冷,当地有人让铜匠做了一只小铜炉,内置火炭,献给隋炀帝取暖,隋炀帝称之为“手炉”。

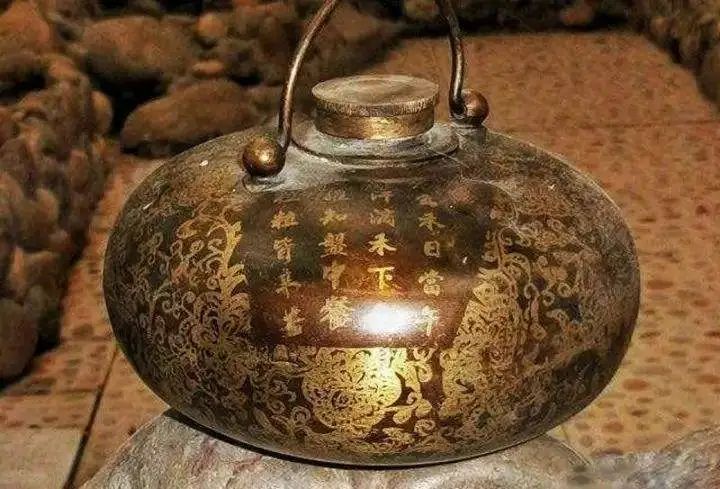

5.足炉

足炉,也称“脚婆”“汤婆子”“锡夫人”,宋代就有。它和热水袋的功能大同小异。足炉是一种铜质、锡质或瓷质的扁圆壶,上方开有一个带螺帽的口子,热水就从这个口子灌进去。宋代黄庭坚在《戏咏暖足瓶》中说:“千钱买脚婆,夜夜睡到明。

6.裘衣

裘衣,是古人的“羽绒服”,是由羊、兔、狐、獭、貂等动物皮毛制成的皮衣。这种衣着与远古时代的披兽皮的习惯有联系。

明朝以前棉花种植并不普遍,所以裘衣是御寒的最佳选择。毛面向外,且裘外再罩一层“裼衣”,这是古人穿裘衣的标配。裘衣代表着身份的尊贵,在诗词中屡见,如李白诗中“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒”,如苏轼词中“锦帽貂裘,千骑卷平冈”等。

7.纸衣

唐宋时期,人们用较厚而坚的楮皮纸缝制纸衣,也称“纸裘”。其质地坚韧,揉皱之后耐穿,可以抵挡风寒,最主要的是价格便宜,所以称为贫民士子出门首选之物。

据考证,这种纸应该比较像是“无纺布”,它们都是纤维做成的薄片,未经经纬线的织造。还可以制成“纸被”“纸帐”。陆游为感谢好友朱熹纸被相赠曾作诗:“纸被围身度雪天,白于狐腋软于绵”。而纸帐,则是文人雅士喜欢的床具,印着梅花,所以又叫“梅帐”,既御寒,又风雅。

8.火锅

火锅,可以说是自古有之,古时被称为“古董羹”,其源头大概可以追溯到距今4000多年的新石器时代。在南京朝墩头遗址出土的“四足双层方陶鼎”显示,先民们可能是在下一层点着火,上一层的锅中烹煮食物。在商周时期,又出现了一些上下分两层的“鼎”,上层盛放食物,下层托盘烧炭火。人们“击钟列鼎”,围坐而食。

宋代之前,火锅相关的记载大都是关于器皿的。目前可以看到最早的涮火锅场景,是在辽代契丹人的壁画中发现的。在内蒙古自治区一座辽墓壁画中,三个人围着一个三足火锅,席地而坐,中间一个人正在调拨着火锅,旁边盛着满满的肉等食材,桌上还有盛放佐料的小碗……一千多年前古人涮火锅的场景栩栩如生。

古人的御寒之法,遍及衣食住行,虽没有现代高科技,但却充满了生活的智慧和趣味。其实,生活方式无论如何变换,人们努力过好生活的目标是不曾改变的。

运营 × 深圳市钟表与智能穿戴研究院

素材整合自网络

如有侵权请联系删除

商务合作

协会秘书处

☎ 0755-82949326

✉ members @ewatch.cn

如果您有任何问题或需求,请联系我们