清明已过,谷雨即来。在古时连绵的雨季里,能看到一种雨天季节限定的“装备”,那就是蓑衣。

古代防雨用品也不少:身披的就有“袯襫(即蓑衣)”、“油衣”,头戴的就有“斗笠”、“油帽”,脚穿的有“油靴”、“油鞋”……但要说其中最有味道的,那就是蓑衣+斗笠的搭配了。

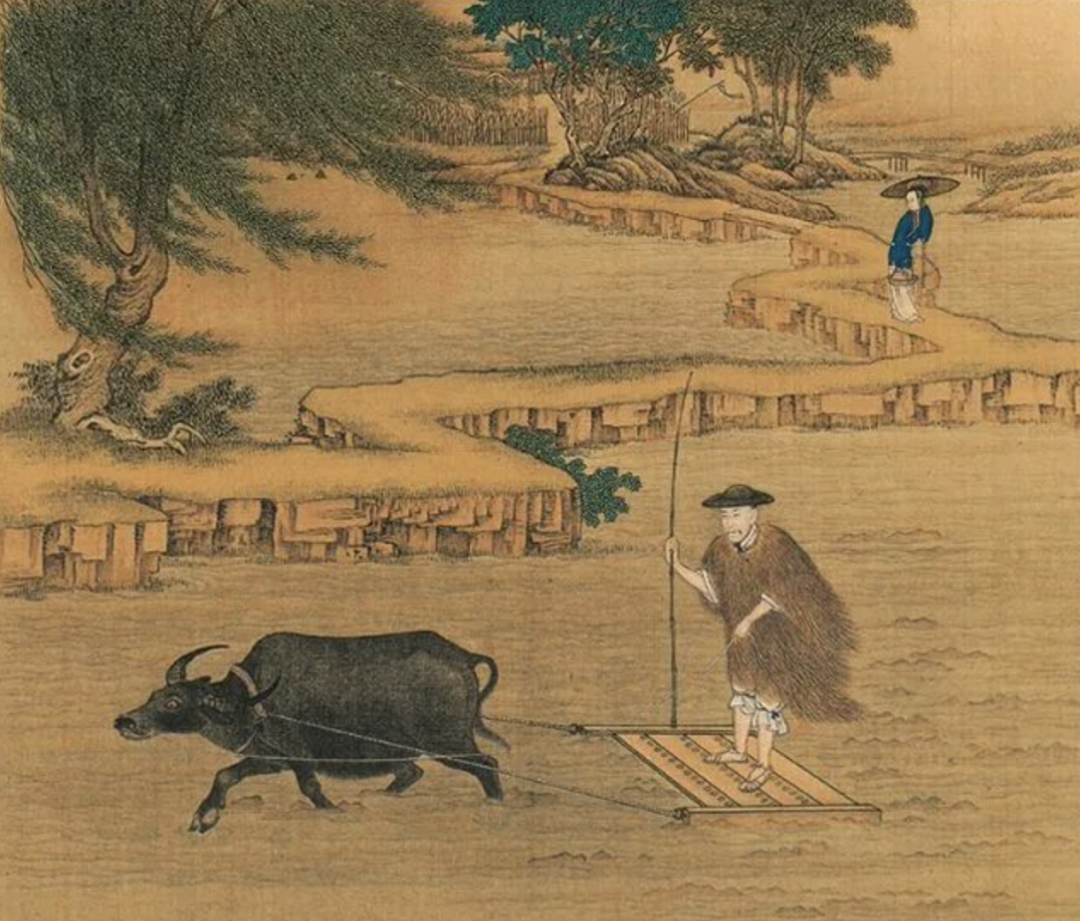

中国古人最早使用且使用范围最广的原始雨衣叫“袯襫”(bó shì),出现于先秦时期,后来通称为“蓑衣”。蓑衣与伞盖一类雨具相比,不仅避雨效果好,而且空出的两只手可以干活。

蓑衣的制作材料多种多样。据宋罗愿《尔雅翼》:“袯襫以莎草为之,今人作笠,亦多编笋皮及箬叶为之;其台为衣,编之若甲,毵毵而垂,故雨顺注而下。”

莎草即苔草,是一种多年生草本植物,茎为实心,呈三棱形;叶片为线形,表皮宽而光滑,防水性能强。用莎草编的袯襫又称“莎衣”,有很好的泄水、御雨效果。除此之外,还有用蔺草、白玉草编制成的蓑衣。

不只是农民雨天喜欢穿,渔夫雨雪天垂钓时也常披之。

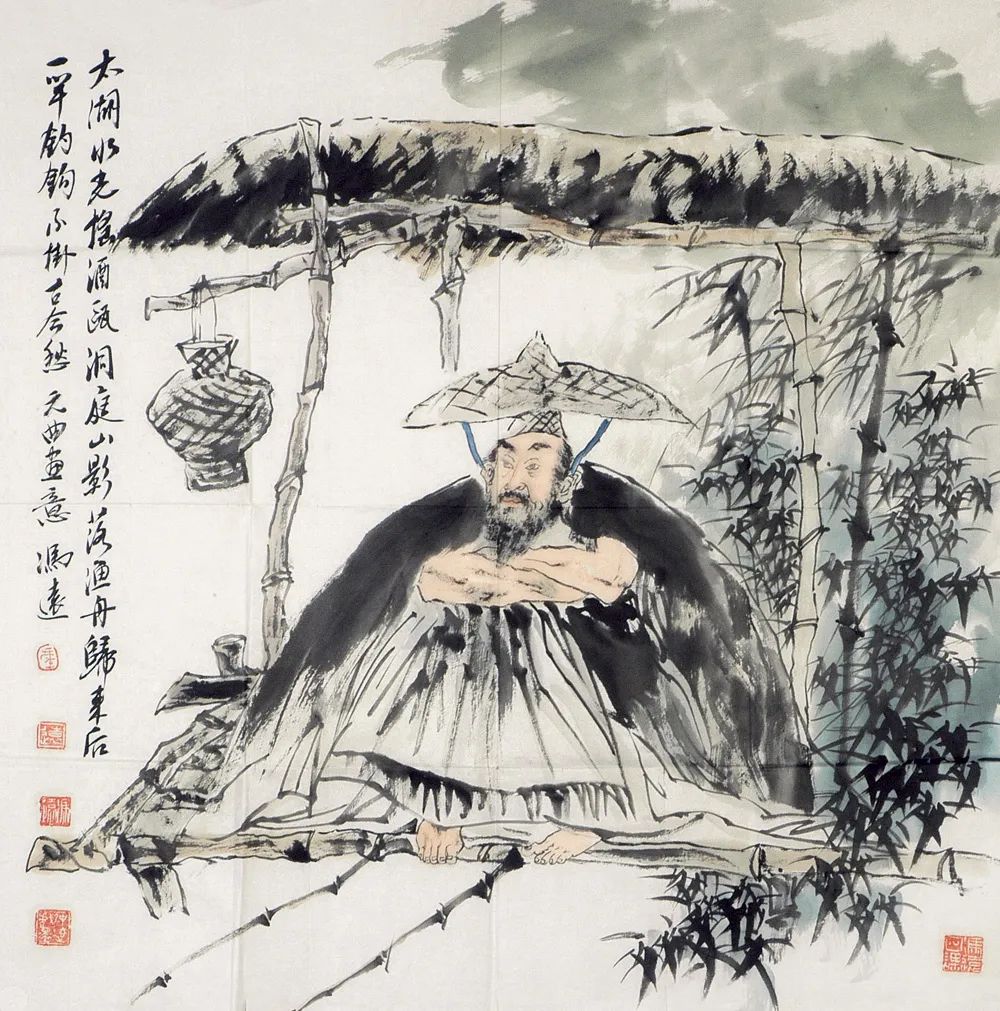

在不少古画中,蓑衣都是渔夫或钓鱼爱好者的必置装备。柳宗元诗中便曾说道:“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”

蓑衣,还可以说是诗人的浪漫。就像戴望舒在雨巷里相遇丁香姑娘时,借以抒情的油纸伞,蓑衣也是诗人用来描绘江湖侠士的重要媒介。

在古时诗人的手里,蓑衣模糊了普通人与江湖人士的边界,带来无限的遐想。

如今的古装影视剧里,蓑衣更是成为了功夫高深莫测的江湖大侠伪装的道具。

不少武侠片中,在水气氤氲、烟雨朦胧的竹林里,穿着蓑衣的侠客在竹林中赶路,偶尔使用一下技艺高超的轻功,便能看见蓑衣在天上飞;

又或是挂满雨珠的笠帽下,露出侠客充满冷漠与杀气的双眼,这样充满江湖味道的画面令无数武侠迷们为之疯狂和倾倒!

在水墨绘画、游戏作品中的蓑衣,更是能体现出侠客的味道,仿佛就是苏轼诗中“一蓑烟雨任平生”的豪情。

20世纪60年代后期,随着化纤产品的出现,蓑衣结束了它的历史使命,转而成为旅游纪念品和室内装饰品,也已经成为一种文化象征的符号,蓑衣+斗笠,承载着浓厚的东方江湖味道。

如今若是再想到现实生活中的蓑衣,大概也是联想到桂林山水间伐舟的老渔翁了。

运营 × 深圳市钟表与智能穿戴研究院

素材整合自网络

如有侵权请联系删除

商务合作

协会秘书处

☎ 0755-82949326

✉ members @ewatch.cn

如果您有任何问题或需求,请联系我们