缂(kè)丝,又称“刻丝”。因其彩纬间换梭产生的"缝隙"像刀刻过的一样而得名。宋代庄绰《鸡肋篇》写道:“承空视之,如雕镂之象,故名刻丝。”

因其工艺极为复杂,艺术感染力强, 而享有“一寸缂丝一寸金”之盛名,是一项至今无法为机器取代的丝织工艺。

缂丝早在汉魏时期已经出现,是采用“通经断纬”的独特技法挖织而成,以素色生丝为经线,彩色熟丝为纬线。

所谓生丝,就是缫丝后得到的蚕丝,没有经过进一步加工,表面残留有丝胶,质感比较硬。把生丝进一步精炼去除丝胶之后,就是熟丝。

经线细,纬线粗,织成之后从表面看纬线完全覆盖住经线,所以缂丝的纹样图案完全由纬线决定。

缂丝纬线组成图案的方式,靠的是颜色的变化。所以缂丝的纬线并不贯穿整幅作品,只在图案需要的颜色区域内回环往复,这就是所谓的“通经断纬”。

缂丝制作一般有16道工序,所用彩色纬纬丝多达6000种颜色。但色彩变换极其繁琐,每一个过渡色都都要不停地变换小色梭,绘画中一笔可以得到的变化,在丝中就要分解成无数色块。

缂丝技艺精绝,因此有“一寸缂丝一寸金”之称。在中国古代,缂丝常用来制做皇帝的龙袍、复制名贵书画或宫廷艺术品。据说当时一件皇帝的缂丝龙袍,就要花上390个日夜,又何止万金。

所以从上古陪葬品、唐人敦煌幡帐、宋元书画,到明清帝后服饰,缂丝都是中国古代的奢侈品。

由于用者不凡,非富即贵,所以在制作上都极尽巧工,精益求精;质料上也尽为上乘,正所谓 “锦若云霞,纱似蝉翼”。

清代金蓝缂丝五彩金龙龙袍

缂丝的金贵并不在于它的材料有多贵重,而是耗时长,一件缂丝成品需要相当长的时间。

古人就有“妇人一衣,终岁方就”之说,即便一个熟练工人,一般一天也只能织出一两寸素地缂丝,遇到图案繁复、花色细腻的画稿,可能一天仅能织几厘米。

缂丝必须纯手工织造。相比于部分织造可用机器代替的云锦和宋锦,丝织造过程极其细致致,稍有差池,便需拆掉重来,存世精品极为稀少。

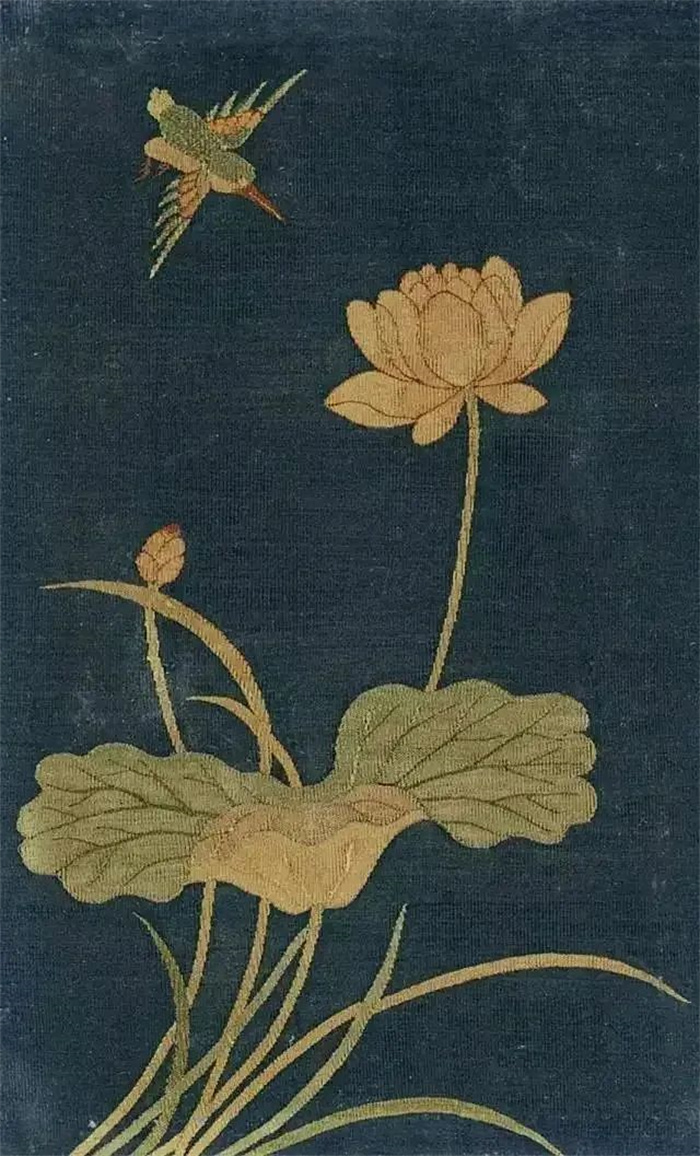

南宋朱克柔 《缂丝莲塘乳鸭图》

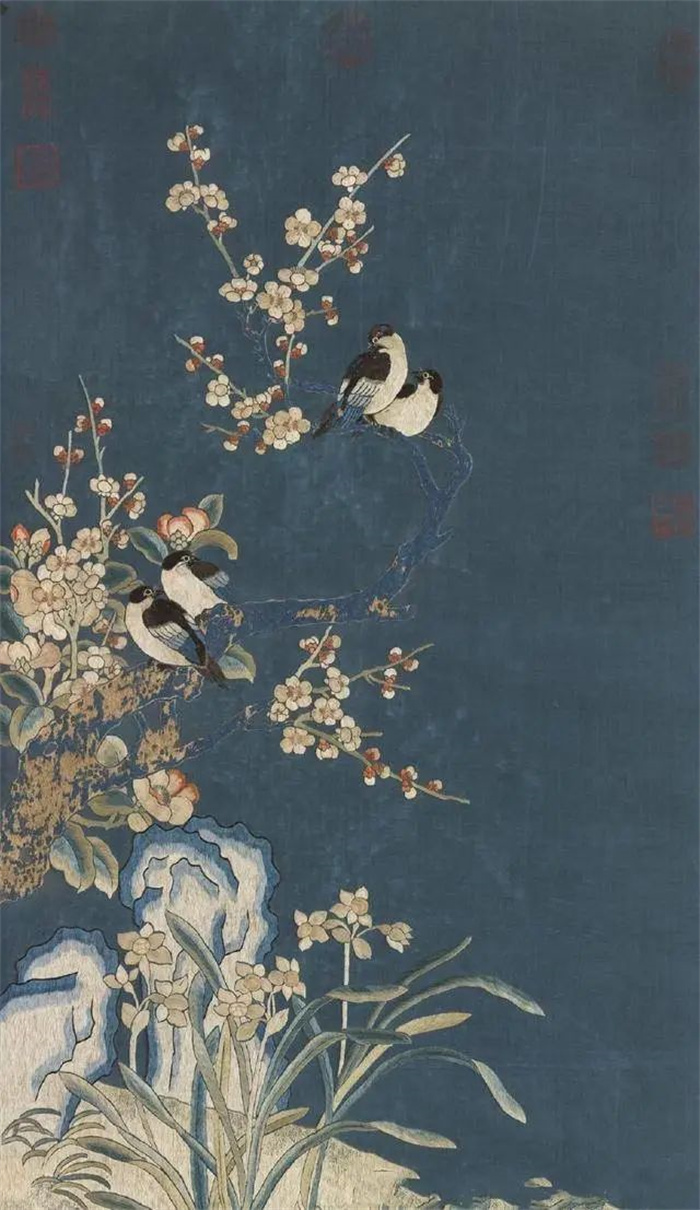

南宋沈子蕃 缂丝梅鹊图

《博古書幌》

放大镜下的《翠羽秋荷》细节

1972年2月,周总理将一套缂丝作品《金地牡丹》六扇屏风作为国礼送给了第一位踏上中华人民共和国土地的美国总统尼克松。

2006年,苏州缂丝织造技术被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年,缂丝又作为中国蚕桑丝织技艺入选联合国教科文组织公布的人类非物质文化遗产代表作名录。

缂丝之美,让人感知惜物胜于奢侈,慢工饱含温情。那些被时代所淡忘的,会由时间来指引,指向手艺保有的文明记忆,在如梭的岁月里静静织就芳华。

运营 × 深圳市钟表与智能穿戴研究院

素材整合自网络

如有侵权请联系删除

商务合作

协会秘书处

☎ 0755-82949326

✉ members @ewatch.cn

如果您有任何问题或需求,请联系我们