在古代,纸、墨、笔、砚合称为中国传统的文房四宝,是中国书法的必备用具。

砚台也叫“研”,可以用来磨墨,也可以盛放墨汁。汉代刘熙写的《释名》中解释:“砚者研也,可研墨使和濡也”。它是由原始社会的研磨器演变而来。

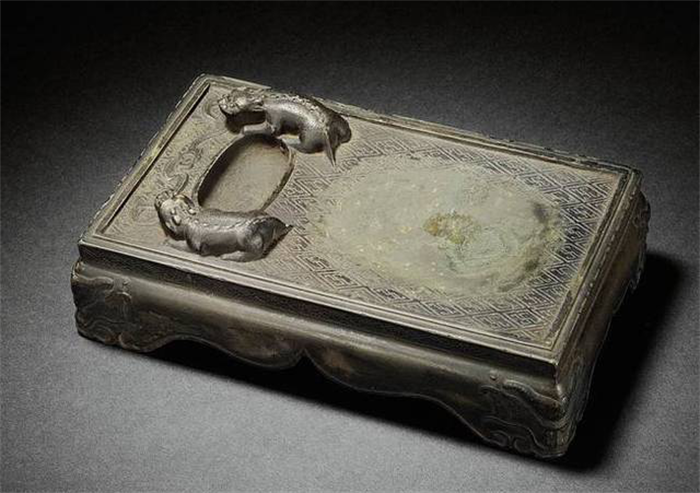

初期的砚,形态原始,是用一块小研石在一面磨平的石器上压墨丸研磨成墨汁。至汉时,砚上出现了雕刻,有石盖,下带足。

魏晋至隋出现了圆形瓷砚,由三足而多足。箕形砚是唐代常见的砚式,形同簸箕,砚底一端落地,一端以足支撑。唐、宋时,砚台的造型更加多样化。

历代的砚台有石砚﹑陶砚﹑玉砚﹑瓷砚﹑铜砚﹑铁砚﹑木砚等,各种砚台争奇斗艳,都有独特的艺术风格。

如今以山东青州的红丝砚、广东肇庆的端砚、安徽古歙州(今黄山)的歙砚、甘肃卓尼的洮河砚最为突出,称“四大名砚”。

端砚

端砚以石质坚实、润滑、细腻、娇嫩而驰名于世,用端砚研墨不滞,发墨快,研出之墨汁细滑,书写流畅不损毫,字迹颜色经久不变,被推为「群砚之首」,是著名的实用工艺美术品。

端砚用于书画已有1300多年的历史,端石制砚,石质要达到「温润如玉,眼高而活,分布成象,磨之无声,储水不耗,发墨而不损毫者」为佳品。

端砚若佳,无论是酷暑还是严冬,用手按其砚心,砚心湛蓝墨绿,水气久久不干,故古人有“呵气研墨”之说。

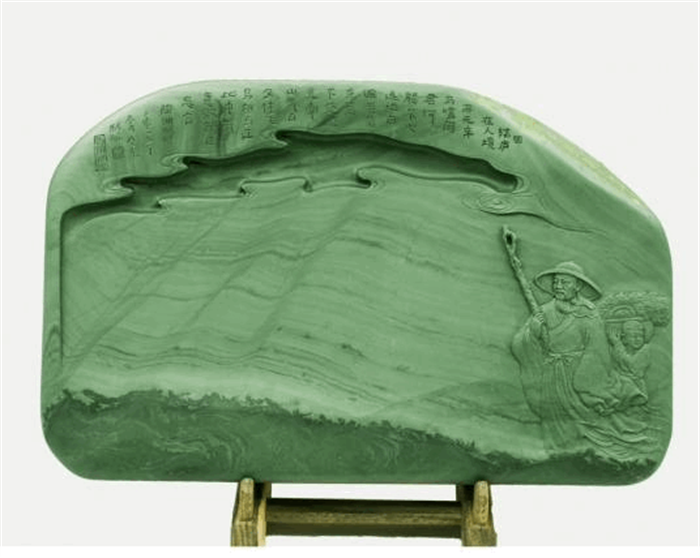

歙(shè)砚因产于歙州(今安徽歙县)而得名,以歙砚石制成的砚台具有磨之如锋,宜于发墨,涩不留笔,滑不拒墨的特点,受到历代书法家的称赞。

歙砚的制作材料歙石一般需要5-10亿年的地质变化才能形成,其中最适合制砚的是轻度千枚岩化的板岩 。

歙砚石的花纹结构十分突出,分为鱼子纹、罗纹、金晕纹、眉纹、刷丝纹等类型。由于其矿物粒度细,微粒石英分布均匀,造型浑朴,浮雕、浅浮雕、半圆雕等手法是歙砚台的工艺风格和特点。

洮河砚

洮砚以其石色碧绿、雅丽珍奇、质坚而细、晶莹如玉、扣之无声、呵之可出水珠、发墨快而不损毫、储墨久而不干涸的特点饮誉海内外。

历来为宫廷雅室的珍品,文人墨客的瑰宝,馈赠亲友的佳礼,古玩库存中的奇葩。历代文人、学者、书画家对洮砚赋铭咏诗,赞叹不已。

但洮砚(比端、歙更稀有)老坑石在四大名砚中储量最少、最难采集,特级老坑石早在宋末(1175年)就已断采,每得一块洮砚特级老坑石都相当于是得到千年的古董。

红丝/澄泥砚

泥砚制作起源于唐代,至宋代兴盛起来,已有1000多年的历史。质地坚硬耐磨,易发墨,不损毫不耗墨,能与石砚媲美。

澄泥砚是用特种胶泥加工烧制而成,因烧过程及时间不同,可以是多种颜色,有的一砚多色,尤其讲究雕刻技术,有浮雕、半起胎、立体、过通等品种。

澄泥砚由于使用经过澄洗的细泥作为原料加工烧制而成,因此澄泥砚质地细腻,犹如婴儿皮肤一般,而且具有贮水不涸,历寒不冰,发墨而不损毫,滋润胜水可与石质佳砚相媲美的特点。

四大名砚各有特色,作为文房不可缺少必备用具的经济价值,在五千年的中华文化中有很高的地位。

古往今来,无数名诗、名画、名作都产生于此,它更承载着传承中华民族优秀历史、文化的价值,传播瑰丽的民间艺术的价值。

运营 × 深圳市钟表与智能穿戴研究院

素材来源新华社、整合自网络

如有侵权请联系删除

商务合作

协会秘书处

☎ 0755-82949326

✉ members @ewatch.cn

如果您有任何问题或需求,请联系我们