篆刻,古称“刻印”,以石材为主要材料,以刻刀为工具,以汉字为表象并由中国古代的印章制作技艺发展而来的一门独特的镌刻艺术,至今已有3000多年的历史。

由于古代印章多采用篆书入印,故得名“篆刻”。2009年中国篆刻成功入选《人类非物质文化遗产代表名录》。

2024年的春晚主标识便是从中国传统篆刻艺术中极具特色的“国朝官印”字体——九叠篆中汲取灵感,以“龘”字为主视觉符号,彰显出大气雄健的文化气象。

追溯篆刻艺术的源头,可谓源远流长。从秦汉时期的繁荣,到唐宋元明清的继承与发扬,再到近现代的创新与探索,篆刻艺术始终保持着旺盛的生命力。

安阳殷墟一号铜印,1998年秋考古发掘

早在商周时期,人们就开始使用印章来作为身份的象征和信用的凭证。春秋战国时期,因诸侯国间纷争不断,印章形式各不相同,并未得到统一。

日庚都萃车马是战国古玺中著名的一方,距今约2500年-2800年,是燕国为了表明马匹的归属和所有,作烙马印用。

战国时期的异形印

战国时期燕国烙马玺印文

秦始皇统一中国后,规定皇帝用玺,一般人的印章称印。秦朝风格雄浑古朴、大气磅礴,上承战国玺,下启汉代印,是印章史上重要的转折点。

汉代官印

唐宋时期,篆刻艺术迎来了新的发展机遇。随着文人墨客的广泛参与和推动,篆刻艺术逐渐从实用领域走向艺术领域。

这一时期的篆刻作品,不仅注重形式美感的追求,还开始注重表现创作者的个性和情感。同时,篆刻艺术的技法也得到了进一步的发展和完善,出现了“切刀法”、“冲刀法”等多种新的雕刻技法。

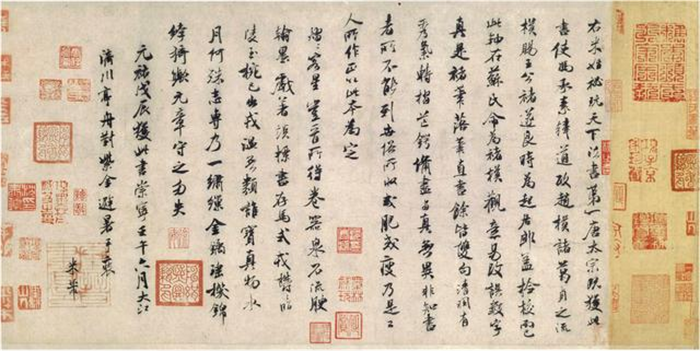

禇遂良摹本《兰亭》 书法家米芾印

明清以来印章艺术流派繁衍,称为流派篆刻时代。许多著名的篆刻家如文彭、丁敬、黄易、陈鸿寿、赵之琛等纷纷涌现,他们的作品成为了后世学习和研究的典范。

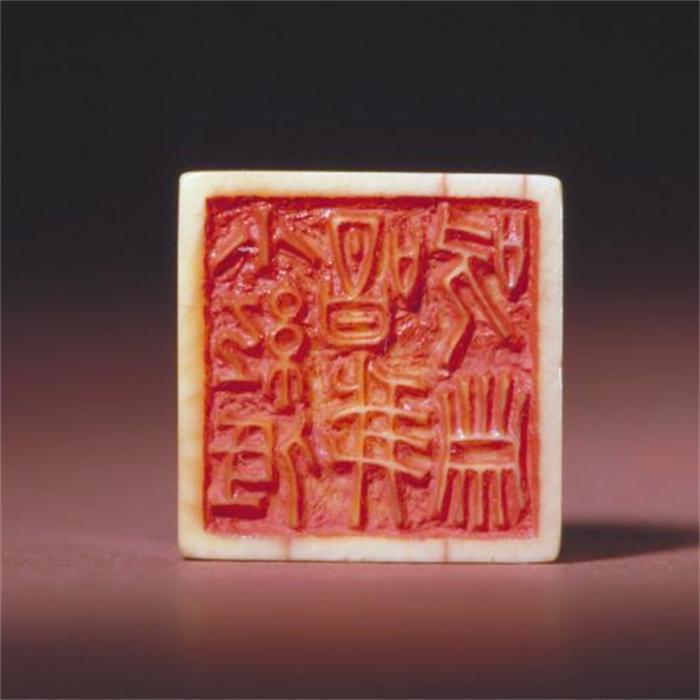

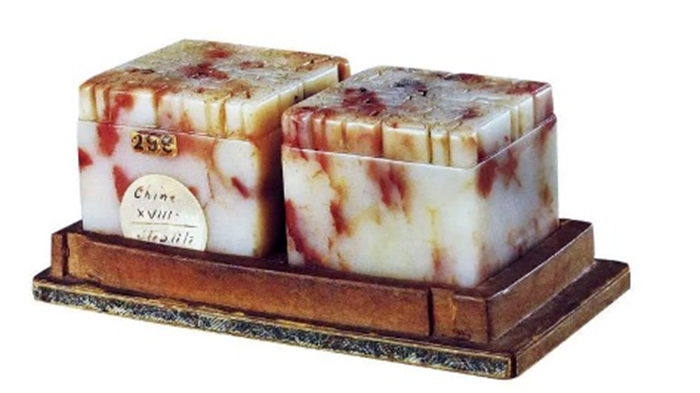

乾隆三链章为清高宗乾隆皇帝做太上皇时所镌。三枚印章取材自一块完整的田黄石,分别刻有“乾隆宸翰”“乐天”“惟精惟一”。

田黄石乾隆帝三联印

在篆刻艺术的创作中,工艺技法是至关重要的一环。篆刻有三法,为篆法、章法及刀法。

篆法,指的是篆刻中使用的篆书,不仅要符合文字规范,还要与印面风格、图案相协调。对字体的识别尤其是篆书的理解至关重要,了解字体的历史和文字的结构规律,才能避免在文字创作上出现错误。

章法,则是指结合印章的形状和大小,以及印文的内容,组织整体的布局。在布局上,篆刻需要讲究疏密、虚实、呼应等关系,形成独特的视觉效果。

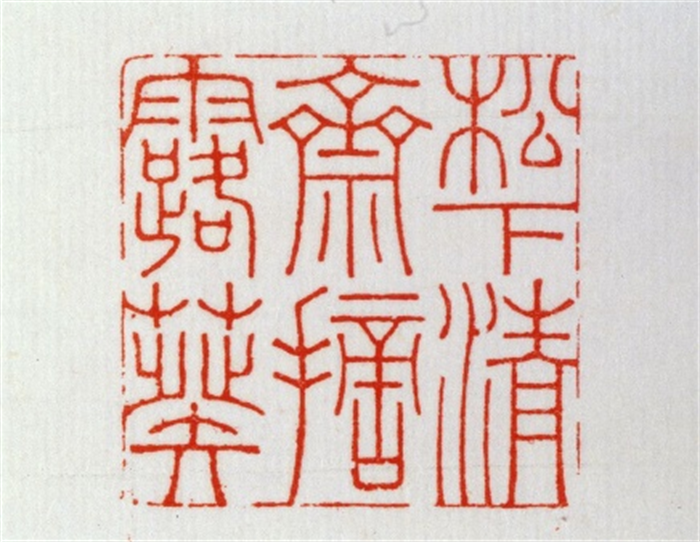

“松下清斋摘露葵”章

刀法是篆刻中至关重要的一环。通过不同的运刀方式,可以表现出轻重、徐疾、转折等笔意,使印章更加生动传神。

古人总结出十三种用刀方法,但在实际操作中主要以切刀和冲刀两种方法为主。切刀雕刻的作品线条效果简洁而有力量,刀痕顿挫起伏,沉稳大气;冲刀的线条效果则更为流畅,刀笔相融,活力四溢。

选石更是篆刻艺术的灵魂所在。一枚枚精美的图章石,犹如一个个微缩的艺术世界,蕴含着丰富的文化内涵和历史价值。

它们或古朴典雅、或清新秀丽、或雄浑豪放、或婉约柔美……每一种风格都代表着一种独特的审美追求和时代印记。

芙蓉石:康熙“戒之在德”印章

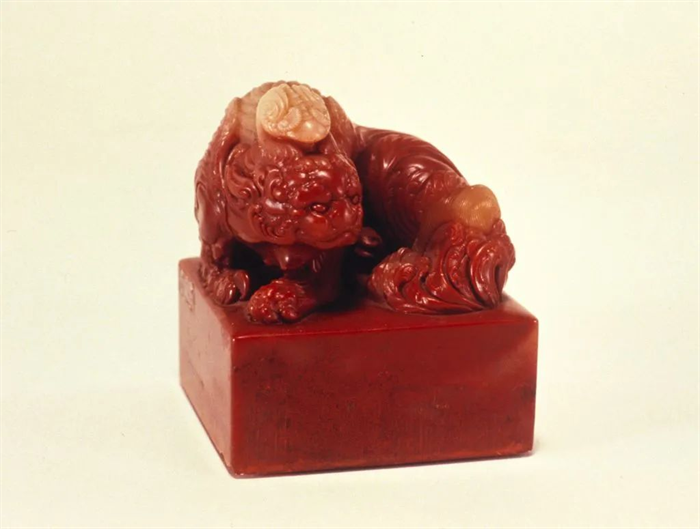

寿山石:雍正“朝乾夕惕”飞熊纽方形玺

青田石:“宝典福书”“元音寿蝶”印章

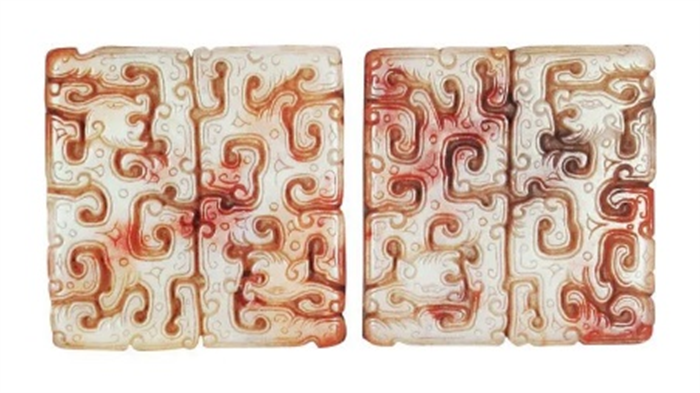

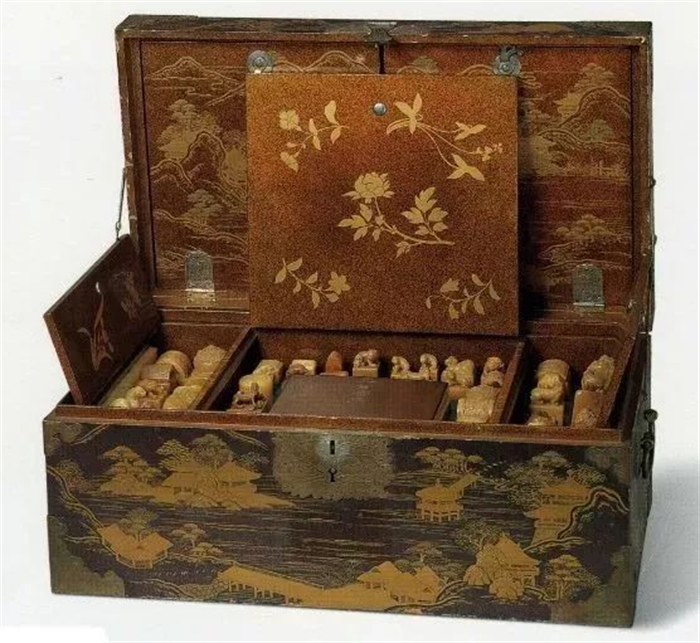

昌化石:“咸”“丰”对玺

巴林石

一方印中,既有豪壮飘逸的书法笔意,又有优美悦目的绘画构图,更兼得刀法生动的雕刻神韵,可称得上“方寸之间,气象万千”。

运营 × 深圳市钟表与智能穿戴研究院

素材整合自网络

如有侵权请联系删除

商务合作

协会秘书处

☎ 0755-82949326

✉ members @ewatch.cn

如果您有任何问题或需求,请联系我们