错金银工艺是中国古代金属装饰的精工技法之一,是源自中国青铜时代的一项精细工艺。

这项工艺主要用在由青铜器制成的各种器皿,车马器具及兵器等实用器物上。最早始见于商周时期的青铜器上,兴盛于春秋中晚期,汉代达到鼎盛。

它是源自于绘画的灵感,以青铜作为基本背景,以金银体代替画料,从而实现在青铜器物上“绘”出精美华丽的图案效果。

▲战国 金银错铜壶一对

为什么叫“错金银”?

金银很好理解,金不仅是贵重金属,还具有较好的延展性,可以制成极薄的箔或拔成极细的丝。银虽次之,但性能也属上乘。人们便利用它们优异的延展性,用来装饰器物。

“错”,其实是指所用到的工艺手法。

汉代的《说文解字》中记载:“错,俗称涂,又做措,谓以金措其上也”。也就是说,凡是在器物上布置金银图案的,便可称之为金银错。

▲战国 金银错嵌松石龙纹带钩

错金银工艺大多同时用于纹饰装饰上,使青铜器更加绚丽多彩,构图虚实相间,富有动感。

中国古代在青铜器上做金银图案纹饰的方法,已发现的主要是两种:镶嵌法和涂金法。

其制作分四个步骤:第一步是作母范预刻凹槽,以便器铸成后,在凹槽内嵌金银。

第二步是錾槽:“铜器铸成后,凹槽还需要加工錾凿,精细的纹饰,需在器表用墨笔绘成纹样,然后根据纹样,錾刻浅槽,这在古代叫刻镂,也叫镂金”。

第三步是镶嵌。

第四步是磨错:“金丝或金片镶嵌完毕,铜器的表面并不平整,必须用错石磨错,使金丝或金片与铜器表面自然平滑,达到严丝合缝的地步”。

另外一种是涂画法。涂画法是汉代金银错的主要装饰手法,这从汉人对“错”字的解释:“错,金涂也”,就可以看出来。

主要分为三个工序:首先是制造“金汞剂”。“金汞剂”的制造即是把黄金碎片放在坩锅内,加温至摄氏四百度以上,然后再加入为黄金七倍的汞,使其溶解成液体,制成所谓的“泥金”。

随后,用泥金在青铜器上涂饰各种错综复杂的图案纹饰,或者涂在预铸的凹槽之内。最后用无烟炭火温烤,使汞蒸发,黄金图案纹饰就固定于青铜器表面。

这种方法,现代有人称为“鎏金”,但古代叫“金错”。因为古代图画纹饰叫做“错”。因此涂画法也属于“金银错”。

如果把全器都涂上金,而没有“错彩”,没有任何花纹图案,是素面,就不能叫“金错”。

在现存的战国秦汉金银错铜器中,多数是用这种“金银涂”方法制成的。

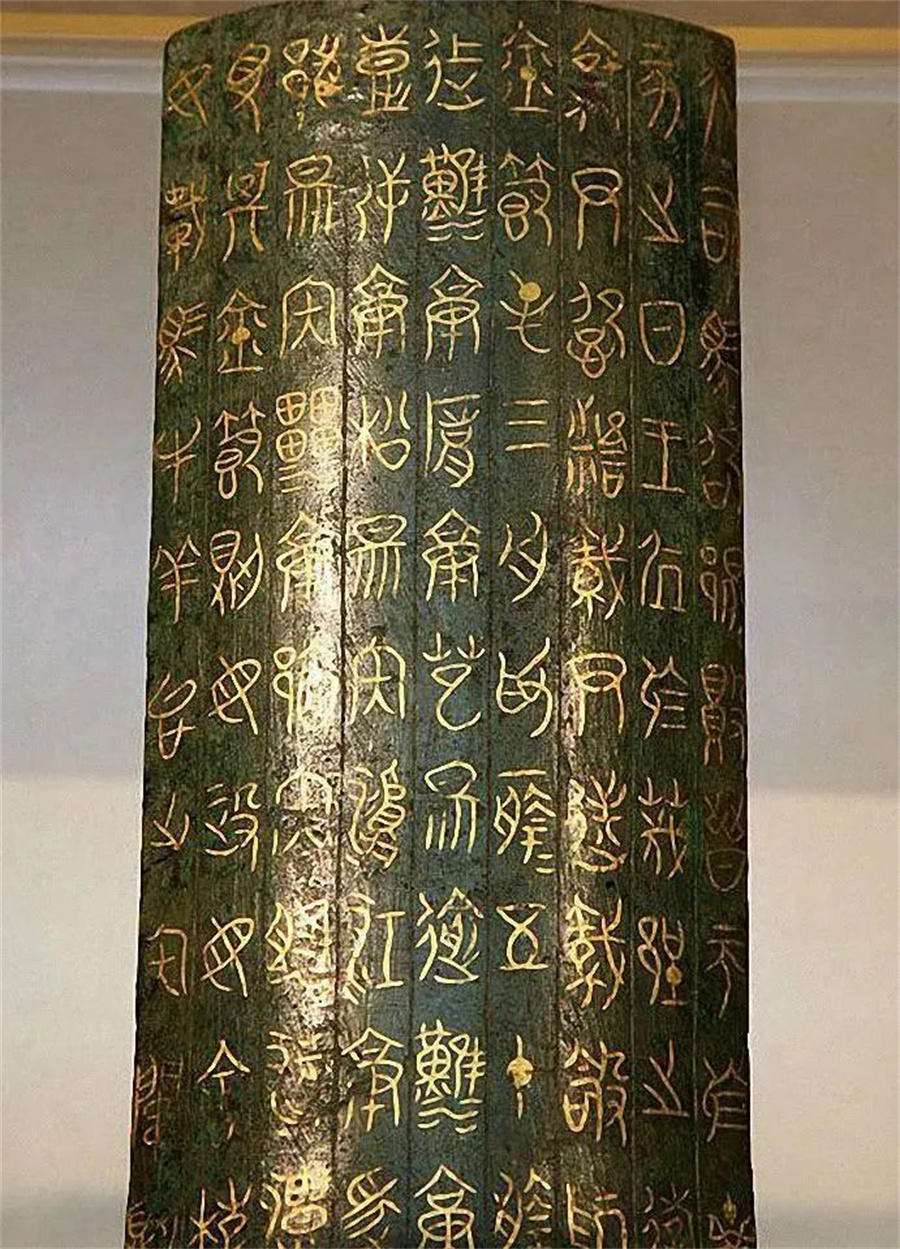

▲《鄂君启金节》 战国 安徽省博物馆藏

▲错金银“丙午神钩”铜带钩 东汉错金银工艺珍品

现藏于吉林省博物院

战国时期的人们喜欢在青铜器上錾刻铭文,因颜色相近材质相同,不易辨别出铭文的内容。而金银错工艺的出现,让暗淡的铭文从此熠熠生辉。

即便历经地下千年埋藏,铜器本身已全身覆盖墨绿铜锈,而错金铭文的光芒依旧不减。

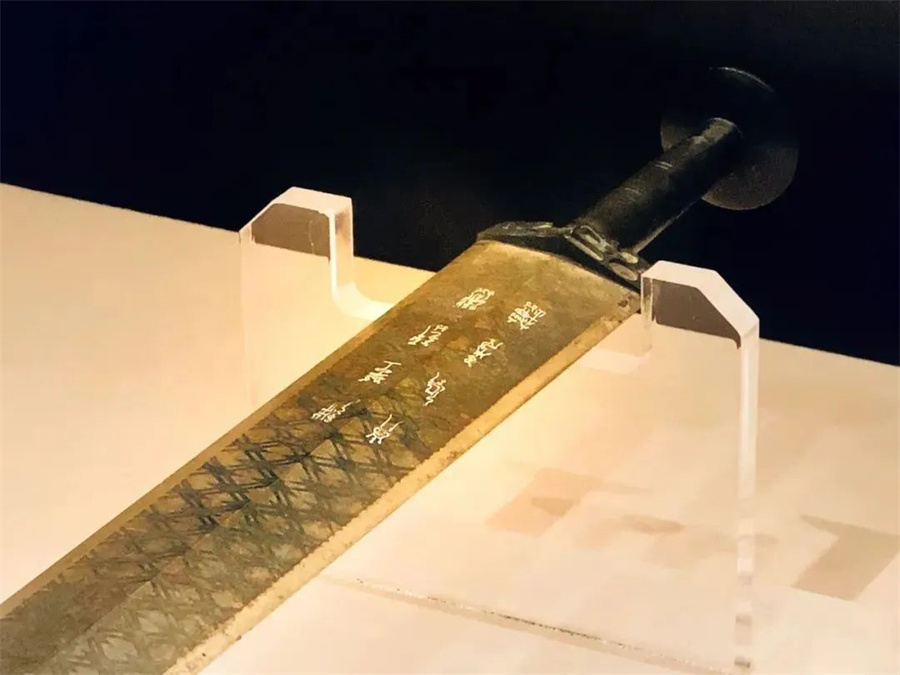

历史上鼎鼎有名的王者之剑——越王勾践剑,在1965年出土后,清洗完剑身,历经千年的剑刃仍闪烁着寒光,而它身上由金银错工艺制造的八字铭文“钺王鸠浅,自乍用鐱”依旧清晰可见,金光闪烁。

在图案线条上,金银错艺术要求也极高。金银错青铜器多用几何纹装饰,其中的云纹象征高升和如意,在古代错金银器物中,是最常见的装饰纹饰。

我国古代金银错的装饰图案,主要有三种:一是以鸟虫书为主的各种美术字,二是云纹、菱纹、三角纹、雷纹、勾连纹等几何图案,三是动物纹、狩猎纹,以及各种动物造型的青铜器上的眼、眉、鼻、嘴、爪、毛、羽的描画等。

在技艺手法上穷极工巧,在图案纹饰上极尽精致,通过两种不同的金属交相辉映,让整件器物都熠熠生辉,这是金银错工艺的迷人之处。

尽管历史变迁,但金银错的价值并未减退。现代设计师将其与现代设计理念结合,赋予了现代设计无尽的创新灵感。这种古老与现代的结合,既保留了传统工艺的精髓,也展现了新的生命力。

金银错工艺是宝贵的文化遗产,值得我们去珍惜和传承。它不仅展示了古代工匠的智慧与技艺,也启迪了现代设计的灵感和创新。

运营 × 深圳市钟表与智能穿戴研究院

素材整合自网络

如有侵权请联系删除

商务合作

协会秘书处

☎ 0755-82949326

✉ members @ewatch.cn

如果您有任何问题或需求,请联系我们